I

l y a quelques semaines, le propriétaire d’une résidence d’aînés (appelons-le Paul Côté) a eu la surprise de trouver dans son courrier une lettre provenant de l’agence de la santé et des services sociaux de sa ville. Nous la citons dans sa quasi-totalité, n’omettant que les passages qui compromettent la confidentialité de cette résidence :

|

« (...) Objet : État de la situation relatif au processus de certification de la résidence (…) (…) Comme vous le savez, la Loi stipule que tout exploitant d’une résidence pour personnes âgées doit être titulaire d’un certificat de conformité délivré par l’agence du territoire où se trouve sa résidence. À défaut, l’exploitant est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 150$ et d’au plus 450$, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 750$ et d’au plus 2250$, s’il s’agit d’une personne morale. Le règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité est entré en vigueur le 1er février 2007 et une période de deux ans (jusqu’à février 2009) a été accordée aux exploitants pour s’y conformer, prolongée jusqu’en juin 2009. L’Agence de la santé et des services sociaux (…) a été sensible à vos besoins et vous a fourni, par l’intermédiaire de ses conseillers aux établissements, un soutien pour la préparation de votre dossier de certification. Un délai vous a été accordé au-delà de ce qui était prévu. La résidence (…) est en processus de certification depuis le (…). Vous comprendrez que la tolérance administrative de cette situation n’est plus possible. Après avoir mis en perspective votre dossier, nous constatons une lacune aux articles suivants du règlement : 19 (plan de sécurité incendie) 24 (sécurité des résidents en matière de produits alimentaires, d’hygiène, de salubrité, de sécurité ou de construction – MAPAQ municipalités, RBQ) Nous tenons à vous rappeler qu’il est de la responsabilité de l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées de prendre toutes les dispositions requises pour se conformer à tous les articles du règlement ainsi que de répondre rapidement aux avis de corrections émis par la municipalité ou la Régie du bâtiment du Québec. Nommément en lien avec l’article 19, l’exploitant doit mettre en place un plan de sécurité incendie (PSI) qui réponde aux exigences du Service de sécurité incendie de (…). L’obtention d’une lettre du [service de sécurité incendie] indiquant qu’il ne s’oppose pas à la certification de votre résidence est une condition sine qua non à l’obtention de votre certificat de conformité. Les résultats de l’évaluation de la capacité d’évacuation des résidents faite le (…) doivent être pris en compte pour cette opération et il est de votre responsabilité de solliciter, au besoin, l’aide du [service de sécurité incendie] pour l’élaboration de votre PSI et l’identification des mesures d’aide à l’évacuation que vous devrez mettre en place le cas échéant. Nous vous avisons que nous vous accordons un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la présente pour apporter les correctifs requis ou démontrer (…) que toutes les conditions seront sous peu réunies pour qu’un certificat de conformité puisse vous être émis. À défaut, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer toutes les dispositions prévues dans la Loi. Nous vous invitons à communiquer très rapidement avec votre conseiller (…) Veuillez agréer, (…), l’expression de nos sentiments distingués. (…) » |

L’historique de la démarche

Le propriétaire nous a fourni d’autres documents (pour la plupart de la correspondance), pour y voir plus clair. Il est donc possible de reconstituer la démarche de certification entreprise par le propriétaire et les intervenants provenant de l’agence et du Service de sécurité incendie de sa ville. Il faut avouer que bien que de nombreuses améliorations aient été effectuées par Paul Côté, « les lacunes aux articles 19 et 24 » sont à l’ordre du jour depuis longtemps. Pourtant, il a pu bénéficier de l’aide de divers intervenants et à de nombreuses reprises, des délais lui ont été accordés. Mais il est possible que, de leur côté, l’agence et le service d’incendie aient eu parfois de la difficulté à s’entendre, le dossier de cette résidence passant de l’un à l’autre, chacun semblant suivre le dossier de son côté. C’est du moins ce que donne à penser l’examen de ces documents. Par ailleurs, il a semblé que cette résidence, de par sa clientèle actuelle et la nature des lieux, a dû à un moment donné revoir son statut, puisqu’elle hébergeait des personnes semi-autonomes… cette redéfinition aurait-elle causé du retard dans le déroulement du processus de certification?

Le contrôle de la situation

Toujours est-il que ce n’est pas la première fois que Paul Côté reçoit une lettre de cette nature. Mais nous pouvons noter que la grande différence par rapport aux messages précédents réside dans ces quelques lignes :

L’obtention d’une lettre du [service de sécurité incendie] indiquant qu’il ne s’oppose pas à la certification de votre résidence est une condition sine qua non à l’obtention de votre certificat de conformité.

Le ton a donc changé car Paul Côté doit désormais prouver sa bonne volonté…

Il lui reste cependant un espoir puisqu’un délai lui a été accordé afin d’ « apporter les correctifs requis ou démontrer (…) que toutes les conditions seront sous peu réunies pour qu’un certificat de conformité puisse vous être émis. »

Cette histoire est à suivre car toute la question est de savoir si cette lettre témoigne d’une prise en charge plus costaude des retardataires ou si des délais supplémentaires continueront de s’ajouter…

Qu’en pensez-vous?

L'

aventure de Paul Côté semble s’inscrire dans une volonté accrue de faire aboutir les choses. C’est du moins la réflexion que nous inspirent quelques articles récents que l’on peut consulter sur le web (voir les sources plus bas). Bien entendu, on suit l’actualité au quotidien, ce qui fait qu’il manque le recul pour interpréter tous ces faits.

Les normes de sécurité incendie

Le cas de Paul Côté n’est pas unique. Pour prendre l’exemple de la région de Montréal, il semble que 30% des résidences d’aînés ne sont pas encore certifiées, et de ce pourcentage, 88 n’ont toujours pas de normes de sécurité incendie(4).

Qu’est-ce qui achoppe dans l’application de ces normes ? Un autre article révèle que, toujours dans la région de Montréal, « (…) des plans d’évacuation particuliers sont préparés en attendant la mise à jour des normes de sécurité » (6). Est-ce toujours très clair ?

De délai en délai…

À quel moment la roue des délais accordés doit cesser de tourner ? Pousser les retardataires à faire aboutir leur certification, cela veut dire fixer des délais et s’y tenir. Les délais ne doivent plus être pris pour acquis.

Mais qu’advient-il d’une résidence qui ne respecte pas les délais ? Dans un autre article on parle de l’une d’elles, située dans Chaudière-Appalaches, qui s’est vue imposer une amende un mois après avoir perdu sa certification. Or il semble que « les propriétaires pourront contester devant le tribunal administratif du Québec et c’est vraisemblablement vers ça qu’on se dirige» (3).

La certification n’est pas acquise pour toujours

Il est à noter que cette même résidence ne fait pas partie de celles qui ne sont pas encore certifiées. Elle a perdu sa certification. «C’est lors de l’inspection bisannuelle pour le renouvellement de la résidence (…), qu’on s’est rendu compte qu’il y avait des choses qui clochaient» (2).

Est-ce à dire que le renouvellement des délais ne sera plus considéré, en quelque sorte, comme « acquis » parce qu’il faudra bien, un jour, que les retardataires terminent leur certification ? Ni les délais pour avoir sa certification pour une première fois ; ni la certification elle-même, et pas même, sans doute, les délais pour retrouver la certification si on l’a perdue…

Ce resserrement s’instaure-t-il dans la foulée de ces 23 inspecteurs (5) qui seront embauchés afin d’assurer une application systématique et cohérente à travers le Québec des exigences reliées à la certification ?

Le doigt pris entre l’arbre et l’écorce

Bien entendu, une résidence non certifiée est une ressource d’habitation de moins pour nos aînés, du moins sur le plan légal… Il n’est sans doute pas facile de cesser d’accorder des délais supplémentaires, de façon à maximiser les chances que les retardataires rejoignent (enfin!) les rangs des certifiés !

Le problème, du moins à la lecture de ces articles, est que les résidents semblent pris en quelques sortes entre l’arbre et l’écorce, entre l’agence de santé et services sociaux et la résidence qui n’est pas certifiée :

« Nous ne pouvons pas forcer les résidents à quitter …. mais oui, les propriétaires sont en infraction s’ils continuent à opérer » (3). Le danger est alors que la résidence ferme et il est toujours triste de voir partir des résidents, même pour le cas d’une résidence qui est certifiée (1).

Mais il semble qu’il y ait toujours de l’espoir pour les résidences non-certifiées ou celles qui ne le sont plus. Les propriétaires de la résidence située dans Chaudière-Appalaches travaillent présentement à reconquérir leur certification, avec l’accord et les encouragements des membres de l’agence (2). Comme quoi rien n’est définitif pour les propriétaires de bonne volonté !

Conclusion

Ce petit survol de l’actualité montre qu’il est délicat (avons-nous à le rappeler ?) d’aborder la question de l’habitation pour aînés. Le contrôle est nécessaire mais dans un contexte où organisation et performance riment avec humanité… Nous attendons vos commentaires !

Sources :

(1) Marcel AUBRY, « La résidence L'amour des aînés forcée de fermer ses portes», http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/rive-sud/201103/17/01-4380142-la-residence-lamour-des-aines-forcee-de-fermer-ses-portes.php

(2) BUSSIÈRES, Ian, « les Résidences de la Vallée perd sa certification»

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201102/22/01-4372998-les-residences-de-la-vallee-perd-sa-certification.php

(3) BUSSIÈRES, Ian, Résidence pour personnes âgées à Vallée-Jonction: les proprios exposés à des amendes», http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201103/08/01-4377419-residence-pour-personnes-agees-a-vallee-jonction-les-proprios-exposes-a-des-amendes.php

(4) Tommy Chouinard, « Résidences pour aînés: pas d'échéancier pour compléter la certification », http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201102/09/01-4368558-residences-pour-aines-pas-decheancier-pour-completer-la-certification.php

(5) Tommy Chouinard, « Hébergement pour aînés : 23 inspecteurs seront embauchés»

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201103/22/01-4381738-hebergement-pour-aines-23-inspecteurs-seront-embauches.php

(6) «Personnes âgées : 30% des résidents non certifiés» , http://lejournaldemontreal.canoe.ca/actualites/regional/montreal/archives/2011/02/20110207-213100.html

N

ous voyons que le gouvernement utilisera comme moyen de levier pour des changements en développement durable ses attributions de contrat avec ses proches partenaires. À ce titre, les ressources intermédiaires seront, à plus ou moins long terme, touchées par ces changements.

Un principe qui est dans l’air du temps

Cette citation provient d’un texte que l’on retrouve sur le site de l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) (1). Mais de telles considérations pourraient intéresser les gestionnaires de résidences d’aînés, surtout dans la foulée de la certification qui fait de ces dernières des partenaires sinon officiels, du moins officieux dans le développement de formules d’habitation de qualité. Par exemple, on pourrait citer la résidence Vivaldi comme étant l’une de celles qui ont pris le tournant vert(2).

Le développement durable, oui mais comment?

En effet, comment initier des projets de développement durable? La SCHL a publié tout récemment un document qui recensait les principales questions des promoteurs à ce sujet (3). Cette étude concluait par ceci :

Il apparaît évident que bien des représentants des secteurs de la construction et de l’aménagement ne sont pas au courant d’une partie de l’information existante et des ressources axées sur le comment qui sont actuellement à leur disposition. Par ailleurs, bon nombre de ressources offertes ne répondent pas entièrement à leurs besoins (p.7)

Disons tout de suite que cette étude traite de l’aménagement de quartiers résidentiels et non des pratiques visant l’enveloppe du bâtiment. Les questionnements des promoteurs interrogés portaient notamment sur la question des coûts, les diverses techniques (gestion des eaux usées, énergie solaire etc…), les sources de financement, les obstacles, la nécessité de bien renseigner les municipalités, etc.… Ils déploraient notamment l’absence de cas concrets, car « l’étude de cas constitue le format le plus souvent mentionné comme étant idéal pour fournir de l’information sur le comment » (p. 6).

Le cas des ressources intermédiaires

Ce rapport de la SCHL souligne en outre que «(…) une même méthode n’est pas nécessairement applicable à toutes les situations». Or ce fait trouve un écho dans le texte de l’ARIHQ cité plus haut:

Ainsi donc, le désir de rester à la maison des 65 ans et le creux démographique qui touche le groupe des 75 ans sont autant d’éléments à considérer quand vient le temps d’évaluer la demande. Et à cela s’ajoute fatalement la capacité de payer des baby boomers…

(…), chaque ressource possède ses forces et ses faiblesses et il lui revient de choisir ses premiers chantiers d’amélioration. Toutefois, il faut garder en tête qu’une démarche en développement durable nécessite des améliorations dans plus d’un enjeu afin de respecter sa définition même (p.4).

Ainsi, par exemple, une RI qui accueille une clientèle en santé mentale est différente d’une RI qui a pour clientèle des personnes âgées. De plus, l’approche milieu de vie exige une organisation bien particulière. Deux RI peuvent donc se distinguer l’une par rapport à l’autre tout en se distinguant, de par leur nature, à d’autres organisations comme des CHSLD. Chaque cas est unique lorsque vient le temps d’initier un projet de développement durable.

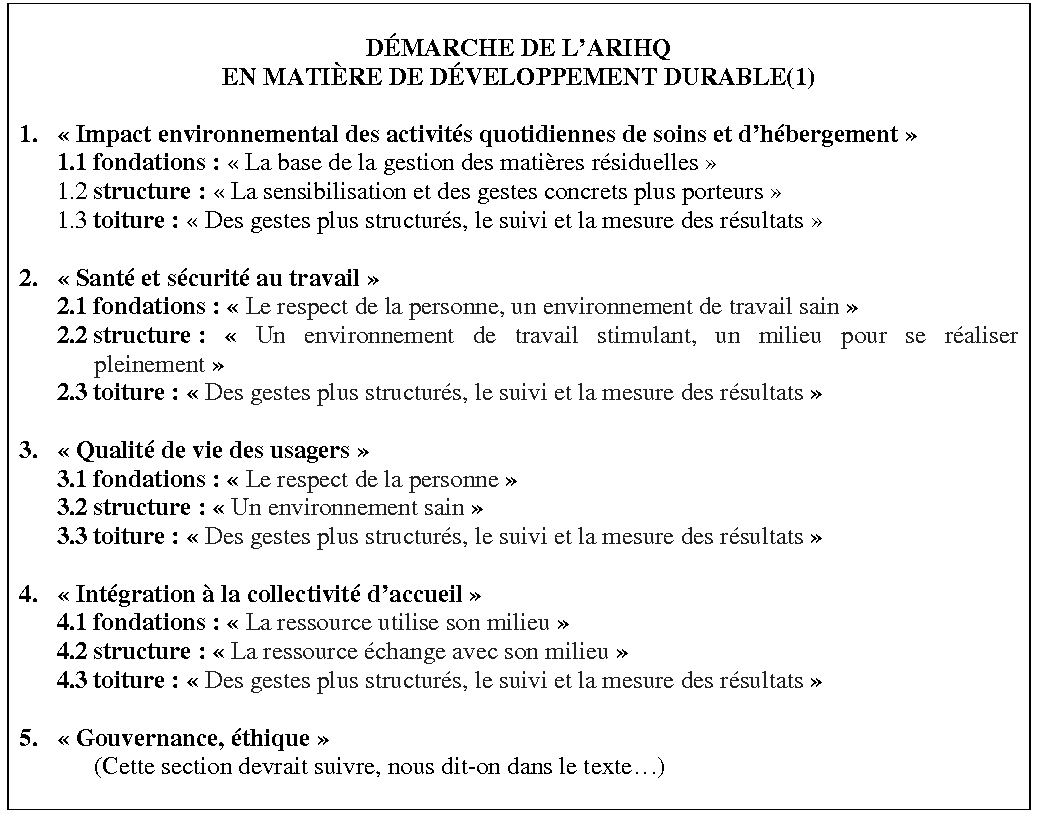

C’est donc dans le but de cerner les besoins bien particuliers de ses membres en matière de développement durable que l’ARIHQ, avec l’aide du Conseil québécois de développement durable (CQDD) a déterminé 5 catégories d’enjeux, avec, pour chacune d’elles, 3 niveaux d’action appelés de façon imagée « fondations », « structure » et « toiture ». Nous les reprenons intégralement sous la forme d’un tableau :

Pour chaque niveau d’action, des gestes concrets sont proposés. Nous invitons les lecteurs à consulter le texte pour plus de détails. L’un des intérêts de cette démarche est évidemment, pour chaque RI, de tenir compte de ses besoins et d’adopter une approche progressive qui facilite le suivi dans le sens d’une progression constante et évolutive. Par ailleurs, dans ce même texte de l’ARIHQ, on nous présente une intéressante entrevue avec Mme Patricia Martin, conseillère en développement durable au CQDD. Pour plus d’informations sur cet organisme, consultez son site web: www.cqdd.qc.ca. Voila une démarche qui nous semble répondre à certains questionnements des promoteurs interviewés dans le cadre de l’étude de la SCHL citée plus haut : études de cas, information éprouvée, respect du milieu et du type d’organisation qui « prend le virage vert»…

Références

(1) l'ARIHQ et le Centre québécois de développement durable « Les ressources intermédiaires et le développement durable», texte disponible sur le site de l'ARIHQ : www.arihq.com/default.aspx?page=105

(2) Voir Bernard Claveau, « La résidence Vivaldi : un exemple à suivre», Revue L’indice, vol.9, no.4, pp. 17-18.

http://www.aineshebergement.com/indice/revue/v9-4.pdf

(3) Cynthia RATTLE, « Lacunes dans l’information sur le comment de la réalisation d’aménagement résiduels durables et priorité accordée par les promoteurs et constructeurs à combler les lacunes », Mars 2011. (Le point en recherche, Série socio-économique)